Giacomo Leopardi, l’occhio consapevole dell’uomo

Il 29 giugno del 1798, nel piccolo borgo di Recanati nell’allora Stato Pontificio, nasceva il conte Giacomo Leopardi. Forse il più eterno e celebre autore della letteratura italiana, con uno sguardo preciso e concreto sul suo tempo e sul nostro. Una vita travagliata, una produzione artistica senza precedenti e un’eredità destinata a durare nei secoli.

Crediti: Wikipedia

Il peso dell’esistenza

Cresciuto da due genitori autoritari, Monaldo e Adelaide, si forma sin dalla tenera età – insieme al fratello Carlo e alla sorella Paolina – sui grandi classici della letteratura classica e non solo, soprattutto grazie all’immensa biblioteca paterna. Infatti, apprende da giovanissimo il greco e il latino, cimentandosi in grandi opere di traduzione. La sua vita, tuttavia, è da principio segnata da una salute cagionevole (problemi reumatici e psicologici, dovuti anche all’eccessivo studio e isolamento).

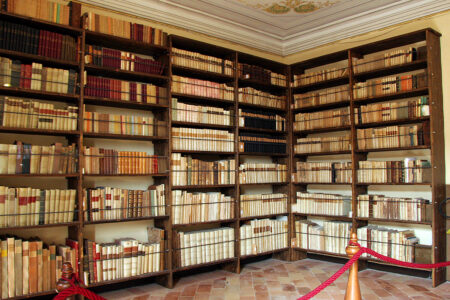

La biblioteca Leopardi

Crediti: Wikipedia

Arricchendo sempre di più la sua cultura (studia le letterature di tutta Europa, impara lingue come l’ebraico ecc…), la svolta nella sua vita avviene dopo l’incontro con l’intellettuale progressista Pietro Giordani: questa amicizia porterà a una rottura con la famiglia e, dopo vari tentativi di fuga, a un definitivo allontanamento. Questo incontro cambierà in maniera radicale la sua poetica e filosofia, così come si rivelerà vitale la sua stretta amicizia con il giovane intellettuale Antonio Ranieri. Le condizioni di salute di Giacomo, infatti, peggioreranno sempre di più e proprio Ranieri lo accompagnerò fino ai suoi ultimi giorni, nei suoi molti viaggi in tutta Italia.

Si spegne, infine, a Torre del Greco a soli trentanove anni afflitto dalla malattia e dopo averci lasciato un’ultima speranza e testamento spirituale, La ginestra o fiore del deserto. Si trova ora sepolto nei pressi dell’eterno Virgilio.

Tomba di Leopardi

Crediti: Wikipedia

Colui che scrutò il nostro avvenire

Non state leggendo un paper accademico, quindi non perdiamoci in inutili digressioni sul pensiero e poetica di Leopardi. Piuttosto, cerchiamo di rintracciare tutte quelle idee che – dato il suo immenso ingegno – risultano ancora oggi delle importanti chiavi di lettura per il nostro mondo. Così come, è bene specificare, non tratteremo ogni singolo aspetto della sua filosofia: questo è un articolo, non un saggio, e per rispetto del suo genio non dilunghiamoci inutilmente.

La società, oggi come allora, ci spinge sempre più alla ricerca di emozioni positive e quindi della felicità. Il poeta di Recanati, che aveva ben chiara questa realtà, mutuò la cosiddetta Teoria del piacere: l’uomo è alla costante ricerca di uno stato di quiete e serenità, cosa impossibile da raggiungere in uno stato perpetuo, pertanto, vive del desiderio e della ricerca costante di questa condizione. Ricerca una condizione di felicità illimitata.

Un altro aspetto su cui ragionare, in un presente come il nostro in cui la crisi climatica è sempre più incombente, è quello della natura e la visione leopardiana di essa. Dopo una prima connotazione positiva, il poeta iniziare a concepire la natura come una matrigna indifferente: di fatti, è bene considerarla così, perché la nostra Terra in un modo o in un altro continuerà ad esistere, mentre saremo noi a svanire. Ogni giorno, inoltre, terremoti e alluvioni invadono i notiziari: l’unico modo per superare tali tragedie, è accettare questa indifferenza della natura e iniziare a pensare a un futuro sostenibile. A proposito, è bene dare una lettura al Dialogo della Natura e di un Islandese.

Pessimista (forse la vostra mente)

Una delle letture più diffuse ma al contempo errate è quella che definisce Leopardi “un pessimista”. Seppur in un primo momento il pessimismo di Leopardi sia individuale, quindi legato alla sua sofferta esperienza di vita, in un secondo conia le idee prima di pessimismo storico, infine, di pessimismo cosmico.

Perciò, l’infelicità è una condizione necessaria e sufficiente per la vita umana, che, tuttavia, rappresenta lo scarto dovuto per poter tendere verso la felicità. Leopardi non è un pessimista, non è tale perché ha sofferto, è un uomo consapevole e che più di altri – grazie al suo vissuto – ha saputo scrutare nel profondo dell’animo umano. Non a caso il suo ultimo componimento, La ginestra o fiore del deserto, ha in sé una finale prospettiva di speranza e auspica una “social catena” dell’intero genere umano per la salvezza dello stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.

-

Catania, le date dei playoff: andata il 14 maggio e ritorno al “Massimino” il 18

29 Aprile

Catania, le date dei playoff: andata il 14 maggio e ritorno al “Massimino” il 18

29 Aprile -

“Ti stacco la testa e la butto per strada”: dopo 30 anni in carcere Zuccaro torna in cella per maltrattamenti in famiglia

29 Aprile

“Ti stacco la testa e la butto per strada”: dopo 30 anni in carcere Zuccaro torna in cella per maltrattamenti in famiglia

29 Aprile -

Sponsorizzazioni: perché sono un’ottima attività di marketing

29 Aprile

Sponsorizzazioni: perché sono un’ottima attività di marketing

29 Aprile -

Catania, pusher riforniva la movida di piazza Currò: arrestato

29 Aprile

Catania, pusher riforniva la movida di piazza Currò: arrestato

29 Aprile -

Baby Reindeer, svelata identità della stalker: “la vittima sono io”

29 Aprile

Baby Reindeer, svelata identità della stalker: “la vittima sono io”

29 Aprile -

NBA Playoffs, Timberwolves qualificati: che batosta per i Suns

29 Aprile

NBA Playoffs, Timberwolves qualificati: che batosta per i Suns

29 Aprile

Testata registrata al Tribunale di Catania. 27/2011 del 29/12/2011

Associazione Culturale Voci di Corridoio

Presidente: Francesco Mascali

Direttore Responsabile: Andrea Lo Giudice

Powered by HiddenPC